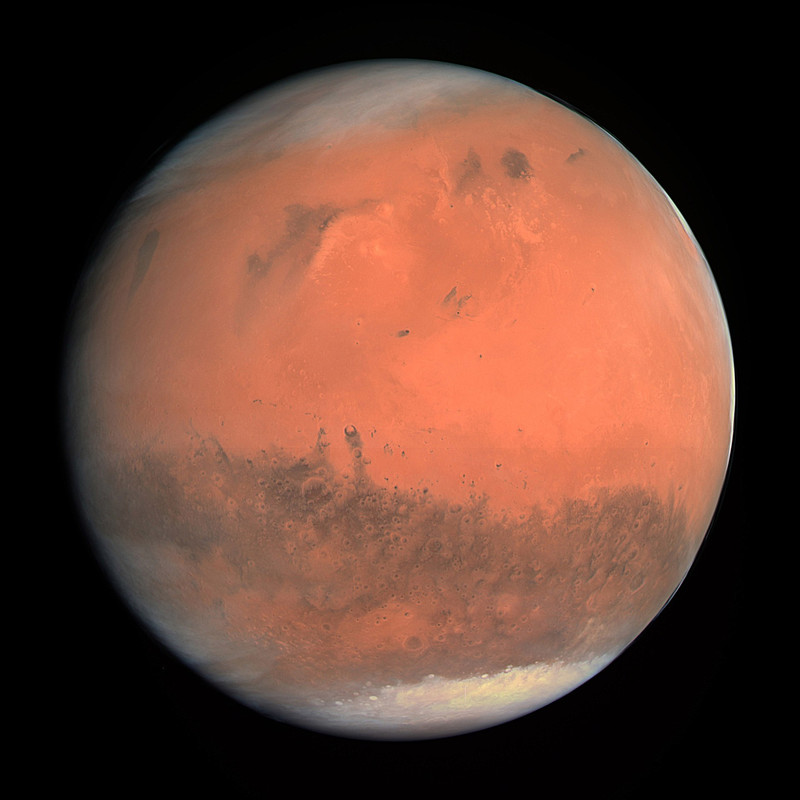

Das Foto zeigt einen jungen Surfer auf Gran Canaria, am Strand von Las Palmas. Es wurde vom niederländischen Fotograf Sinal geschossen, ist etwa vor neuen Jahren aufgenommen worden. Die Arbeit des Fotografen ist mir grundsätzlich zu … voyeuristisch – dieses Bild aber traf mich wie ein Blitzschlag – so als ob es von Fritz einen in der Zeit gewanderten Doppelgänger gibt …

Sommer 1980

Wenn es je einen Jungen gab, der den Spitznamen „Fritz the cat“ verdient hatte, dann Fritz Kling. Ich lernte ihn im Sommer 1980 am Rande des Fußballfeldes von Biedermannsdorf kennen, wo er im Schatten alter Bäume saß und in der hohlen Hand rauchte. Da war er dreizehn Jahre alt, ich war gerade 15.

Obwohl ich damals noch nichts vom Geschichten schreiben wusste, oder davon, wie man Musik macht, obwohl ich damals mehr reaktiv war als besonnen, löste er in mir den Wunsch auf, meine Gedanken und Gefühle ihm gegenüber festzuhalten. Was mir neben seiner beinahe engelhaften Schönheit besonders intensiv auffiel, war seine Ernsthaftigkeit in allem, was er tat, plante, vorhatte und empfand. Fritz blödelte gerne, er war närrisch und lebendig wie ein Blitzschlag. Aber wenn es um Dinge ging, die außerhalb des Jux & Tollerei Rahmens lagen, zeigte er eine vertrauliche Ernsthaftigkeit, die mir fremd war und die mich ganz tief und ehrlich ansprach. Ich mochte ihn und ich wollte, dass er mich mochte. Was ihm besser gelang als mir selbst, war, durch meine Schutzmauer zu blicken und das zu sehen, was ich wirklich war: ein schlaksiger, verletzlicher Träumer und Narr. Einer, der unsicher war und neu im Ort. Ein Außenseiter, wenn es je einen gegeben hat.

Er nahm mich an und seine Freundschaft war ebenso unaufdringlich wie still und ernst.

Und aufrichtig.

Ilmaz und Fritz the cat

Ilmaz war ein fünfzehnjähriger Junge, der Haare auf der Brust hatte und sich rasierte, weil er nicht mit einem Vollbart herumrennen wollte. Er und Fritz trieben sich eigentlich immer im Freien herum. Sie hatten kein Geld für Lokalbesuche oder um beim Greissler des Ortes Bier zu kaufen. Sie kratzten ihr Taschengeld zusammen und kauften sich Zigaretten: Hobby, Smart Export, Flirt. Das Billigste vom Billigen. Sie waren aus der Not heraus reine Naturburschen geworden, und als ich mich ihnen anschloss, ging das von einem Tag auf den anderen und völlig unprätentiös: Am Tag zuvor war ich noch allein und fand mich nicht zurecht, am nächsten hatte ich Freunde. Wir zogen über die Felder, halfen Fischern bei den Vösendorfer Ziegelteichen und verdienten uns so ein wenig Taschengeld dazu, mit dem wir Bier kauften. Damit zogen wir uns in einen der Jägerhochstämme zwischen Biedermannsdorf und Achau zurück, kappselten die Bierflaschen auf, rauchten Zigaretten, und redeten oder schwiegen. Das war unser Geruch: Rauch von Lagerfeuer, gegrillte Maiskolben, Zigaretten und unendlich viel frische Luft.

Sie zeigten mir, wie man auf den alten Betonsilo klettern konnte, um dort oben unbeobachtet zu rauchen, wie man Biedermannsdorf auf den Feldwegen umrunden konnte, wo im wilden Unterholz beim Teich einmal ein sterbender Wolf gefunden worden war (was ich für eine Legende hielt). Sie zeigten mir im Waldstück zwischen Biedermannsdorf und Wiener Neudorf das alte, lange Seil, an dem man sich über das ausgetrocknete Bachbett schwingen konnte. Ich lud sie zu mir ein und meine Eltern machten verschnupfte Nasenlöcher, weil sie die Jungs irgendwie „gefährlich“ fanden. Wildlinge, wie mein Vater sie nannte. Nach einer Weile akzeptierten sie die beiden – vor allem wohl deshalb, weil wir im Grunde genommen nichts anstellten, nichts wirklich Blödes. Wenn wir Geld hatten, gingen wir in zu einem der drei Heurigen, die es im Ort gab und tranken Ribiselwein, und wer den schon mal getrunken hat, weiß, wie das Zeug einfahren kann. Betrunken zu werden, war Anfang der Achtziger eine ziemlich billige Angelegenheit.

Fritz lebte allein mit seiner Mutter, sein älterer Bruder war im Gefängnis. Seine Mutter erschien mir immer abweisend, hart und lieblos. Yilmaz wohnte mit seiner Familie in einem Anbau des Borromäums. Sehr beengte Räumlichkeiten, große Familie, eine traurige Mutter und ein Vater, der mit der Couch verwachsen war. Wir waren, lange bevor es so etwas im Kino gab, verlorene Jungs. Verlierer. Und deshalb war es so wichtig, dass wir einander hatten.

Der Schatten geheimer Träume

Fritz war älter als sein Taufschein es vermuten ließ. Er war 1981 vierzehn Jahre alt und auf eine ziemlich wilde Art & Weise hübsch. Er war muskulös und graziös wie ein Raubtier. Und er war sich dessen kein bisschen bewusst. Mich wunderte immer wieder, wie vollkommen uneitel er war und wie ihm eine Rangelei unter Freunden wichtiger sein konnte, als einfach nur statuenhaft schön zu sein. Ich erklärte mir das damit, dass Fritz entweder (noch) nichts von Sex wusste, oder vollkommen heterosexuell war und einfach noch nicht so weit, die Verbindung herzustellen zwischen äußerlicher Attraktion und die Suche nach sinnlicher Nähe.

Ich war um zwei Jahre älter und ich verdrängte die Träume, ihm nahe zu sein, wann immer sie auftauchten, und es war mir fast eine Erleichterung, als sich meine sexuelle Aufmerksamkeit im Sommer ´81 auf Walter Kroboth bündelte wie ein Lichtstrahl. So konnte ich weiter mit Fritz auf den Feldwegen herumziehen, um die Wette rülpsen oder einfach nur die Nähe genießen.

Er roch sogar im Winter immer irgendwie nach Sommer. Nach Heu und Felder und nach Regen, nach Lagerfeuer. Ihm haftete auch dieser süße Naturwassergeruch an, wie Wassermelone.

Damals nahm ich das nicht wahr, aber ich denke doch, dass Fritz und Yilmaz gekränkt waren, als ich immer öfter versuchte, Teil der Clique zu werden, zu der auch Walter Kroboth gehörte, weil er mich unwiderstehlich mit seiner erotischen Schwerkraft anzog. So dachte ich damals nicht. Ich handelte nur, suchte Walters Nähe und malte mir aus, wie es wäre, ihn zu küssen und ihm zwischen die Beine zu greifen und zu spüren, wie er hart wurde.

Teenagerträume.

Auf irgendeiner Ebene verstand Fritz sehr gut, was mit mir los war, aber er machte nie ein Thema draus.

Als wir einmal bei einem Treffen der Pfarrjugend dabei waren und eingeladen wurden, uns bei einem Gemeinschaftsspiel zu beteiligen, stellten wir fest, dass wir beide aneinander dasselbe mochten: Keiner von uns machte sich je über andere Menschen lustig. Wir verspotteten niemand. Wir waren jugendliche Pragmatiker, könnte man sagen. Zu cool, um Arschlöcher zu sein.

Wie viele andere Jugendliche, die in kleinen Ortschaften aufwuchsen, oder ihre Teenagerjahre dort verbrachten, hatten wir nicht viel zu tun. Deshalb erinnere ich mich jetzt ganz besonders deutlich, was uns in dieser Zeit umtrieb, in diesem Jahr, bevor Sex, Mädchen, Lehrberuf und erste Träume vom eigenen Auto wichtig wurden.

Es war die Nähe, die nichts verlangte und doch alles gab. Es war die Selbstverständlichkeit, dass wir da waren, die Vertrautheit, mit der wir den Atem des anderen kannten, das Herzpochen und den Geruch vom Schweiß, den Geruch der Kleidung. Wir waren uns vollkommen vertraut – nach kürzester Zeit ineinander verschränkt wie Bäume auf einem einsamen Feld.

Wie ein hingekritzeltes Fragezeichen

Ich glaube, es war im Sommer 1983, da zog Fritz mit seiner Mutter aus Biedermannsorf weg in das Bundesland Burgenland. Im Herbst desselben Jahres wurde der Anbau des Borromäums geschliffen, in dem Yilmaz mit seiner Familie gelebt hatte und sie zogen nach Wien. Ich stand auf einmal allein da, ich meine, so richtig allein. In den vergangenen zwei Jahren hatte ich auch andere Jugendliche in Biedermannsdorf kennengelernt, mit denen ich mich gut verstand. Da gab es sozusagen eine andere Außenseiterclique, auch irgendwie verlorene Jungs, und gleichzeitig machte ich meine ersten Gehversuche in der elektronischen Musik. Ich hatte um mein erspartes Lehrgeld Synthesizer gekauft und einen Drumcomputer und ein Hallgerät und wir probten in der Nachbargemeinde Achau im Keller eines Familienhauses, wo wir während der Sessions, in denen wir den Stil von Klaus Schulze und Tangerine Dream kopierten, wie die Weltmeister kifften. Das waren damals Klaus Giwiser, Reinhold Atlas und ich. Ich nahm beim jungen Kirchenorganisten Unterricht in Spieltechnik, Komposition und Harmonienlehre und stellte mich dabei nicht ganz dumm an.

All das hielt mich auf Trab, und wenn ich in den Nächten im frühen Herbst von der Probe von der Achau nach Biedermannsdorf unter dem vollen Mond nach Hause ging, wünschte ich mir mit schmerzlicher Intensität Fritz und Yilmaz zurück, die wie Schiffe in der Nacht davongetrieben waren. Ich sang mit meiner krächzenden, vom Kiffen schiefen Stimme „Be my friend“ und manchmal blieb ich stehen, schlug die Hände vors Gesicht, kauerte mich in den Straßengraben, damit mich niemand sehen konnte, und heulte. Eh nur wegen des Kiffs, klar? Rauch ins Auge gekriegt, kennt man ja.

Das Fundament meiner Ideale

Walter Kroboth war die erste Liebe meines Lebens und die erste herbe Enttäuschung.

Fritz aber war für mich das Fundament, auf dem ich meine Ideale für Freundschaft errichtete. Niemand konnte so viel geben wie er, ohne sich dabei wie einer zu benehmen, der gab.

Er war einfach da. Er war immer vollkommen da. Und deswegen wird mich die Erinnerung an ihn mein Leben lang begleiten.

Er hat mich geprägt.