Überblick

Lass uns mal für einen Augenblick tun, als wäre die Schriftstellerei ein Handwerk. Man kann es lernen und man lernt es umso besser, je mehr Talent man hat. Ich meine, Talent wächst mit der Tätigkeit. Talent ohne Handwerk ist nichts, und Handwerk ohne Talent ist … halt auch nur irgendetwas.

Das erste Werkzeug eines Schriftstellers ist meiner Meinung nach seine Neugierde und seine Begeisterung für Bücher. Wer dauernd liest, der will auch irgendwann einmal erzählen. Manche beginnen damit der sehr jung, andere (wie ich) kommen erst recht spät auf die Idee, das Erzählen von Geschichten konsequent zu betreiben. Ja, ich habe schon als Schuljunge Geschichten erzählt, und ich habe auch einige von ihnen aufgeschrieben. Eine meiner frühesten Geschichten war eine über eine Rasselbande von Volksschülern, die es sich zum Ziel machen, älteren Menschen in der Wohngegend (wienerisch: Grätzl) eine Weihnachtsfreude zu machen.

Als Zivildiener schrieb ich Anfang der Achtziger blutrünstige Splattergeschichten, die ich für originell hielt. Erst sehr viel später habe ich gelernt, dass die Darstellung von Gewalt und Sex in erzählenden Texten erst dann sinnhaft ist, wenn sich die Darstellungen direkt und zwingend aus der Handlung heraus ergeben. Stehen die beschriebenen Grausamkeiten erzählerisch im luftleeren Raum, sind sie eher irritierend und befremdlich.

Mit dem Lesen wächst nicht nur der Wortschatz, sondern auch die Fähigkeit zur Anteilnahme. Besonders deutlich wurde mir das, als ich als Teenager den Roman Timm Thaler las. Der Roman war für mich auch der Auslöser, selbst erzählen zu wollen. Ich mochte auch den Roman Peter Pan – Timm Thaler und Peter Pan mochte ich so sehr, dass sie auch jetzt noch in einigen meiner Werke herauslesbar sind. Elias Mataanoui aus der Elias-Trilogie ist ein moderner Timm Thaler, und Piero aus dem Roman Piero X ist eine sehr finstere Version von Peter Pan.

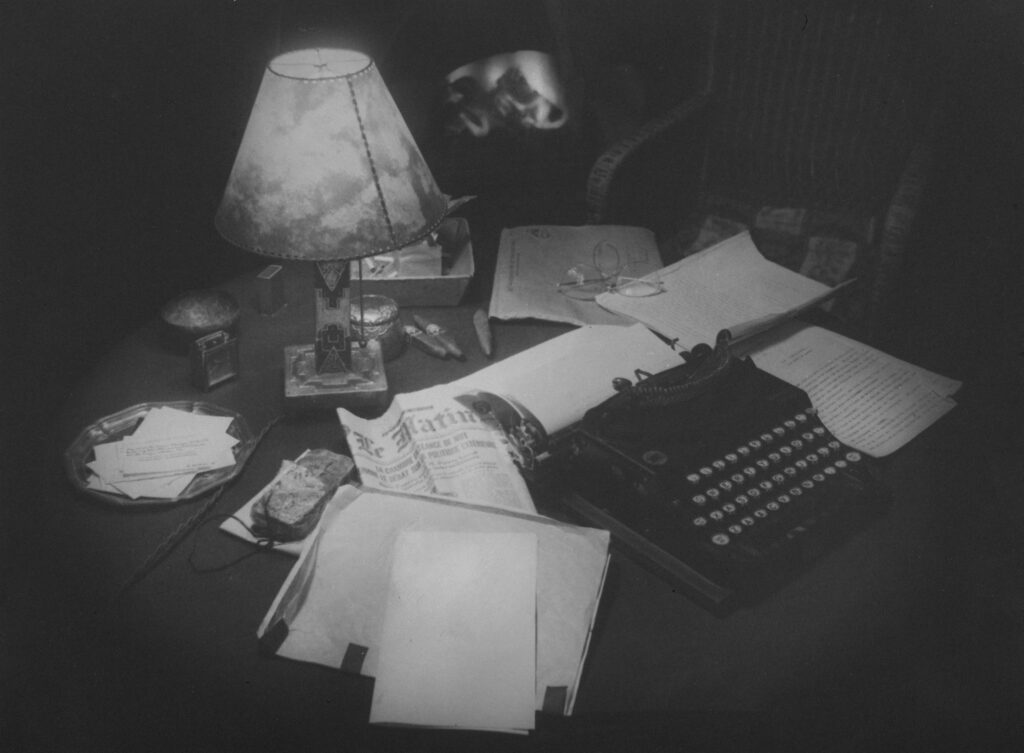

Die Werkstatt

Meine Werkstatt ist überall, wo ich Papier und Füllfeder finde, oder wo ich meinen Laptop anstecken kann. Viele Schriftsteller zeigen gerne Fotos von Schreibtischen, die mit Büchern überladen sind und die vor wandhohen Bücherregalen stehen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich den Großteil meiner Romane im Wohnzimmer auf der Couch schreibe. Da habe ich den Laptop auf dem Schoß, im Hintergrund läuft der Fernseher als Geräuschkulisse und ich schreibe.

Allerdings schreibe ich auch gerne unterwegs, in Bewegung. Und wo ich schon überall geschrieben habe: In Polen an einem See und bei Richards Tante (Richard ist mein Mann) auf dem Balkon. In Zügen und in Flugzeugen (auf dem Nachtflug von Havanna nach Paris habe ich rund die Hälfte eines handgeschriebenen Manuskripts ins Laptop geklopft – das war ein Chaos, ich kann Euch sagen! Die Seiten waren verschmiert mit Sonnenmilch und salzigem Schweiß und verschüttetem Bier … In Notizbücher in Kroatien auf den Steinen am Meer, auf der Donauinsel in Wien in ein Schulheft; ich müsste direkt mal in den Keller gehen, ob ich die Manuskripte und Notizen noch in irgendwelchen vergilbten Schachteln habe. Das ist bei mir gar nicht so sicher, weil ich keine sentimentalen Gefühle hege oder mich als Archivar fühle.

Ich beginne meist mit einer „Was wäre wenn“ Idee.

- Cyborg me: Was wäre, wenn sich ein Theologe, der tagsüber als Müllmann arbeitet, in einen Stricher verliebt, der bis auf den Kopf ein hochmoderner Cyborg ist? Und das alles zur Musik von Vangelis‘ Soundtrack zu Bladerunner?

- Elias Trilogie: Was wäre, wenn ein junger Influencer in eine Falle gelockt wird und statt Verträge abzuschließen, selbst zur Ware wird und sich bestialischer Grausamkeit ausgeliefert sieht?

- Fluchtgemälde: Was, wenn ein junger Kubaner Anfang der Sechziger lernt, magische Gemälde zu malen, in die man migrieren kann?

Ich könnte über jeden Roman, über jede Kurzgeschichte, die ich je geschrieben habe, eine kurze Entstehungsgeschichte schreiben. Die ersten Gedanken, Sketches und Szenen notiere ich in der Regel mit der Hand in ein Notizbuch. Ich mag das Gefühl, mit der Hand zu schreiben. Der Großteil des Romans Im Palast des schönsten Schmetterlings schrieb ich mit der Hand in einen Collegeblock, und zwar, als wir in einer Casa Particular in Havanna Urlaub machten.

Vorbilder

Stilistisch habe ich einen Weg gefunden, meine eigene Stimme zu nutzen, ohne allzu aufdringlich auf einen eigenen Stil hinzuarbeiten. Wenn man, so wie ich, daran glaubt, dass eine Geschichte nur dann gut ist, wenn das WAS mit dem WIE untrennbar verbunden ist, tritt man als Autor wie von selbst zurück in den Schatten und überlässt der Geschichte die ganze Bühne.

Stark beeinflusst haben mich in der letzten Dekade die lateinamerikanischen Autoren wie zB Jorge Luis Borges, Jose Llesama Lima, Reinaldo Arenas, Leonardo Padura, Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortázar und Mario Vargas Llosa. Diese Haudegen sind meine ständigen Begleiter, zu Hause oder auf Reisen. Früher schätzte ich auch die Werke von James Krüss, Michael Ende und Erich Kästner. „Das fliegende Klassenzimmer“ liebe ich noch immer.

Bei mir dauert es in der Regel sehr lange, bis ich von der Idee für einen Roman zum Schreiben übergehe. Ich schleiche wie eine Katze um den heißen Brei und suche nach dem Einstieg, und weiß, dass ich spätestens bei der ersten Überarbeitung Szenen dazu schreibe und neu formuliere. Der Roman, an dem ich z. B. gerade arbeite, beruht auf einer Idee, die ich schon seit Jahren mit mir herumtrage und für die ich mich eben erst jetzt reif fühle.

Werkzeuge

Mein „elektrisches“ Werkzeug habe ich im Laufe der Jahre öfter geändert als meine grundsätzliche Herangehensweise, zuerst mit der Hand draufloszufabulieren. Bei den Notizbüchern schwanke ich zwischen Moleskine und Leuchturm 1917, in den letzten Wochen verwende ich zum Notieren keine Füllfeder mehr (früher Lamy Nexx) sondern einen Druckbleistift (Lamy 2000). Bei der Software habe ich mich dazu entschlossen, meinen Laptop mit Linux zu bestücken (KDE Neon) und mit Libreoffice zu schreiben. Da ist das LanguageTool an Bord – und das ist für Legastheniker wie mich unabkömmlich.

Früher habe ich mit Papyrus geschrieben und mit Scrivener und auch einige Kurzgeschichten mit Ulysses. Mein Problem mit diesen Apps ist, dass sie zumindest mich zu einer bestimmten Arbeitsweise verführen könnten, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Am liebsten habe ich Software zum Schreiben, die nicht zwischen mir und der Geschichte steht. Ich halte sowohl Scrivener als auch Papyrus für hervorragend durchdachte Werkzeuge, aber sie sind mit Funktionen angefüllt, die mir keinen Mehrwert bieten.

Ich benutze für mein Schreiben seit letzten Jahr Open-Source-Software. Ein klein wenig aus ideologischen Gründen, ein wenig aus meinem Spieltrieb, aber auch, weil ich mein Europäer-Sein ein klein wenig damit verbinde, mich so weit wie möglich unabhängig von Big IT-Tech zu machen. Mit Linux KDE Neon, LibreOffice, und Obsidian habe ich ein auf mich zugeschnittenes Environment, das vielleicht nicht alles kann, was größere oder umfangreichere Produkte können, aber alles, was ich brauche. Ich habe zwei identisch aufgesetzte Laptops (okay, fast identisch. Auf dem alten HP EliteBook ist Ubuntu Cinnamon) und die Daten tausche ich über einen kleinen Cloudanbieter in Slowenien aus; Koofr taugt, ist kostengünstig und zuverlässig. Vor allem beherrscht es die eine Funktion aus dem Effeff, die ich am meisten schätze: Es synchronisiert einen lokalen Ordner, den ich auswähle, in die Cloud. Das heißt, ich habe die Originaldateien immer im /home Verzeichnis.

Herangehensweise

In meiner Arbeitsweise bin ich ein hoffnungsloser Hobbyschriftsteller, um nicht zu sagen, strahlend unprofessionell. Mich drängt nichts zur Eile, also lasse ich mir Zeit. Ich setze mir kein Pensum, halte mich aber einigermaßen diszipliniert an den Leitsatz von Ernest Hemingway, man solle erst dann die Tagesarbeit am Roman beenden, wenn man genau weiß, wie es weitergehen soll. Nicht vorher. Dazu kommt, dass ich das Schreiben und das Korrigieren nicht zwingend trenne. Ich habe die Routine entwickelt, den Text, den ich geschrieben habe (ich schreibe überwiegend am Morgen), noch am selben Tag zumindest oberflächlich zu korrigieren. Große Änderungen nehme ich vor, wenn der Erstentwurf vor mir liegt, weil ich erst dann den Blick auf das Große & Ganze habe und mir überlegen kann, wo ich aktive und wo ich passive Vulkane habe, wo ich zu viel herumtrödle oder ins Detail gehe, um dann Kapitel für Kapitel aufzubrechen. Zum Beispiel entstand das erste (kurze) Kapitel im Roman Du warst der Plan erst, als ich die erste Version der Geschichte fast fertig hatte.

Ich lasse mir gerne Zeit für das Schreiben. Mich drängt nichts. Ich arbeite nicht nach Abgabeterminen, sondern sehe mich wirklich als Hobbyschriftsteller, für den die Arbeit an einem Roman dann beendet ist, wenn das Buch veröffentlicht ist. Also ich meine, die Arbeit am Roman ist dann vielleicht beendet, nicht aber die Geschichte selbst. Nicht immer. Manchmal wächst ein Thema, während ich an der einen Geschichte schreibe, und wird immer größer und größer. Das gefällt mir, denn das bedeutet für mich, dass eine Idee tragfähig ist. Nicht alles, was dann noch folgt, muss in einen Roman gegossen werden und nicht alles taugt für eine Veröffentlichung. Aber da ich in erster Linie schreibe, um zu schreiben, weil es mein Leben bereichert und mich erfüllt, ist das schon in Ordnung so, wie es ist.

Das war ein kleiner Einblick in meine Werkstatt. Wie ich arbeite, wo ich arbeite, welche Werkzeuge ich nutze. Und abschließend ein leiser Aufruf an alle, die auch schreiben wollen und dies am PC oder Laptop tun: Nutzt europäische Produkte, nutzt Open-Source. Lasst Euch Zeit dabei, Eure Schreibumgebung einzurichten. Befreit Euch von der Vorstellung, ein Schriftsteller müsse in einem Raum voller Bücher an einem schweren Schreibtisch sitzen, man müsse dieses oder jenes Programm verwenden, um als Profi zu gelten. Lasst Euch nicht darauf ein, den Werbeweisheiten anderer aufzusitzen, nicht auf die Pinterestästhetik des Schreibens.